4月から新学期が始まって、小学生の子供に自宅の鍵を持たせようか迷っています。

なるほど!でも「何歳から鍵を持たせるべきか」「すぐに落としたりしないか心配」なんて考えてしまいますよね。では、今回は、家の鍵を持たせるポイントを紹介します。

家の鍵は何歳から持たせる?

日本でも急速に女性の社会進出が進み、今や共働き世帯は1,300万世帯を超え、お子様を持つ世帯では全体の約7割にまで達しています。

参考:厚生労働省|共働き等世帯数の年次推移

そこで小さいお子様を持つ親御さんがまず悩むのが、「何歳から鍵を持たせてお留守番させるか」という点ですよね。

ここで興味深いアンケート調査を紹介します。

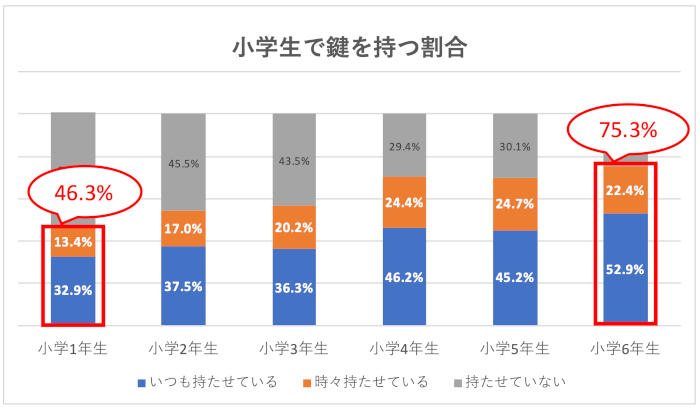

国内の錠前トップメーカーである美和ロック株式会社が行なった調査によると、小学1年生でも46%以上の子が外出時に鍵を持ち歩き、鍵を持ち始める平均年齢は「7.5歳(小学2年生)」というデータが出ました。

日本でも急速に女性の社会進出が進み、今や共働き世帯は1,300万世帯を超え、お子様を持つ世帯では全体の約7割にまで達しています。

参考:厚生労働省|共働き等世帯数の年次推移

そこで小さいお子様を持つ親御さんがまず悩むのが、「何歳から鍵を持たせてお留守番させるか」という点ですよね。

ここで興味深いアンケート調査を紹介します。

国内の錠前トップメーカーである美和ロック株式会社が行なった調査によると、小学1年生でも46%以上の子が外出時に鍵を持ち歩き、鍵を持ち始める平均年齢は「7.5歳(小学2年生)」というデータが出ました。

(「PR TIMES|美和ロック株式会社|小学生の子どもを持つ母親を対象に「小学生の鍵の取り扱い」に関するアンケートを実施 子どもの鍵デビュー年齢は、親世代よりも3歳若年化 小1で45.3%、小6で75.3%が自宅の鍵を保有」のデータを基に弊社にて作成)

(「PR TIMES|美和ロック株式会社|小学生の子どもを持つ母親を対象に「小学生の鍵の取り扱い」に関するアンケートを実施 子どもの鍵デビュー年齢は、親世代よりも3歳若年化 小1で45.3%、小6で75.3%が自宅の鍵を保有」のデータを基に弊社にて作成)

自宅の鍵を持ち歩き始める平均的な年齢が「小学2年生」とは、驚きですよね。この背景には、親の共働きや学童不足など仕方ない色々な理由があると思いますが、小さいお子様に鍵を持たせることに対して、不安に感じる親御さんは少なくありません。

小学生に家の鍵を持たせるメリット

治安のいい日本では古くから「鍵っ子」という言葉が定着し、ごく当たり前に多くのご家庭で小学生のうちから鍵を持たせていますよね。

実は、小学生に家の鍵を持たせるとお子様の心理面でメリットがあると言われています。

メリットは、ずばりお子様の「自立心・責任感・自信・管理能力・考える力」を育てるという点です。

鍵を自分で管理して玄関を開け閉めする行為は、「お父さんお母さんと同じことができた」という自信になり、鍵は信頼されている証になります。

大切な鍵を持ち歩くことの大切さを理解すると、それを管理しなくてはいけないという責任感が芽生えて、「鍵がうまく開かないときにはどうしたらいいか」とトラブルのときには考える力も育まれる点も大切なポイントです。

そして、働くお父さん・お母さんも時間の制限が少なくなり、仕事や外出を通じて自己実現やリフレッシュにつながりますよね。

治安のいい日本では古くから「鍵っ子」という言葉が定着し、ごく当たり前に多くのご家庭で小学生のうちから鍵を持たせていますよね。

実は、小学生に家の鍵を持たせるとお子様の心理面でメリットがあると言われています。

メリットは、ずばりお子様の「自立心・責任感・自信・管理能力・考える力」を育てるという点です。

鍵を自分で管理して玄関を開け閉めする行為は、「お父さんお母さんと同じことができた」という自信になり、鍵は信頼されている証になります。

大切な鍵を持ち歩くことの大切さを理解すると、それを管理しなくてはいけないという責任感が芽生えて、「鍵がうまく開かないときにはどうしたらいいか」とトラブルのときには考える力も育まれる点も大切なポイントです。

そして、働くお父さん・お母さんも時間の制限が少なくなり、仕事や外出を通じて自己実現やリフレッシュにつながりますよね。

親子が自分の時間を持つことにより、家庭の空気が円満になるという研究結果もあるため、安全を確保した上でお子様に鍵を渡すことに引け目を感じる必要はありません。

小学生に家の鍵を持たせるデメリットと注意点

小さいお子様でも鍵を持たせることで精神的な成長につながる反面、小学生に早いうちから鍵を持たせるデメリットにも注意が必要です。

小さいお子様でも鍵を持たせることで精神的な成長につながる反面、小学生に早いうちから鍵を持たせるデメリットにも注意が必要です。

子供の孤独感や不安感が膨らむ

長時間小さいお子様が1人で自宅にいると、孤独感や不安感が膨らんでしまうという点です。 親御さんが夜まで仕事で帰宅できない場合は、カメラモニターで外出先からお子様の様子を確認したり会話できる環境を整えるなどの配慮が欠かせません。鍵を紛失する

「ランドセルなどにキーホルダーなどで鍵をつけておけば落とさない」と思う方も多いですが、元気な子はランドセルを投げて遊び回ったり、キーホルダーを無理にひっぱったりする可能性があります。 そのため、大人が予想しない状況で鍵を落としてしまうことは珍しくありません。 誰が鍵を落としたかわからない状態であればスペアキーを作り直すだけで済みますが、家まで特定されると鍵を悪用される可能性があるので、すぐに錠前ごと取り替える必要があります。 あと、集合住宅のオートロック機能が付いた鍵を落とすと大きな問題になりかねないので、マンションに住んでいる方は鍵を持たせる年齢を慎重に検討しましょう。不審者に後をつけられる

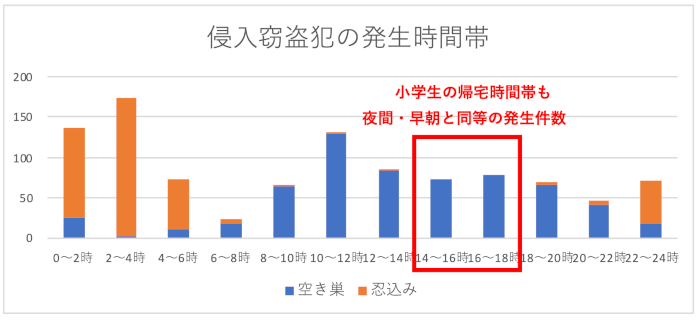

ランドセルの脇など目立つところに鍵をぶら下げて帰宅すると、不審者に後をつけられ自宅を特定されて、空き巣などの犯罪に巻き込まれる恐れがあります。 最近は日中でも空き巣・泥棒・強盗の発生件数が増えており、小学生が帰宅する時間帯も安心できません。 (「警察庁|令和5年の犯罪」のデータを基に弊社にて作成)

(「警察庁|令和5年の犯罪」のデータを基に弊社にて作成)

人が居て鍵が閉まっている家を無理やりこじ開けて強盗するケースはごく稀なので、お子様が一人で留守番する場合は必ず施錠して、何かあったらすぐ大人と連絡を取れるように練習しておきましょう。

小学生に鍵を持たせる際のポイント

これから小学生のお子様に鍵を持たせる場合に、ぜひ知っておいてほしい具体的なポイントを紹介します。

これから小学生のお子様に鍵を持たせる場合に、ぜひ知っておいてほしい具体的なポイントを紹介します。

段階的にトレーニングする

鍵を持たせる平均年齢は7.5歳ですが、全てのお子様にとってこれが最適なタイミングとは限りません。 個人差はありますが、子供の責任感や自立心は3歳ごろから育ち、なんでも「自分でやりたい!」と思い始めますよね。 この「自分でやりたい!」と言い始めた時こそ、鍵トレーニングを始めるチャンスです。 ただし、幼稚園・保育園に通う本当に小さいお子様にいきなり大切な家の鍵を持たせる訳にもいきませんよね。 そのため、親子で段階的にトレーニングする必要があります。

トライアンドエラーを繰り返しながら、焦らずにこの6つのステップを親子で楽しみながらクリアしていきましょう!少し根気が必要ですが、着実に一歩ずつクリアしていけば、鍵のトラブルを未然に防げます。

ランドセルなどに鍵をしっかり取り付ける

キーホルダーで持ち歩く方法は、小さいお子様の場合は絶対にNGです。 鍵を簡単には外せないようにしっかりと取り付けましょうしましょう。 鍵が丸見えになったり色々な物にぶつかったりしないように、必ずカバー付きのキーホルダーを選ぶ点も重要なポイントです。 お子様が少し大きくなったら、「鍵を使わないときはランドセルのポケットに入れようね」と教えておくとさらに安心です。 小学校高学年になって、帰宅してから習い事に1人で出かける場合は、習い事用のカバンにも鍵をつけておくことをおすすめします。

お子様自身で鍵を取り外す動作は、鍵を落としたりなくしたりすることにつながります。取り外さなくてもすぐに鍵を取り出せるように工夫してあげましょう。

玄関を入る時の“ただいま”を習慣づける

小さい子が目立つところに鍵を下げていると不審者に後をつけられるリスクがあります。 この心配を解消するために、家に誰も居ない場合も、必ず帰宅したら「ただいま」と大きな声で言うことを習慣にしておきましょう。 玄関にスマホと連動するモニターを置いて、外出先からでも帰宅したお子様にすぐ声をかけられるようにしておくのもおすすめです。帰宅時や留守番中のルールをはっきり決めておく

小学生のお子様に1人で留守番させる場合は、必ず帰宅時・留守番中のルールを親子で決めておきましょう。

小学生のお子様に鍵を持たせる際には、鍵の開け閉めだけではなく留守番中の決まり事もしっかり理解させておきましょう。それに加えて、万が一鍵を無くしたり施錠し忘れたりすることも想定して、玄関ドアの防犯性を高めておくことも肝心です。

鍵の紛失が心配な方におすすめ「スマートキー付き玄関ドア」

小学生のお子様に鍵を持たせる場合に、切っても切り離せないリスクが「鍵の紛失」です。

そこで最近急激に問い合わせ件数が増えているのが「スマートキー付き玄関ドア」です。

スマートキーとは、スマホやタグキー、カードキーで玄関ドアハンドルの受信部にタッチするだけで施錠解錠できるタイプの鍵で、LIXILやYKKapなどの国内大手メーカーのドアにオプションでプラスできます。

参考:LIXIL|FamiLock(ファミロック)、YKK AP|スマートコントロールキー

小学生のお子様に鍵を持たせる場合に、切っても切り離せないリスクが「鍵の紛失」です。

そこで最近急激に問い合わせ件数が増えているのが「スマートキー付き玄関ドア」です。

スマートキーとは、スマホやタグキー、カードキーで玄関ドアハンドルの受信部にタッチするだけで施錠解錠できるタイプの鍵で、LIXILやYKKapなどの国内大手メーカーのドアにオプションでプラスできます。

参考:LIXIL|FamiLock(ファミロック)、YKK AP|スマートコントロールキー

スマートキーをおすすめする理由は主に3点です。(引用:LIXIL|FamiLock(ファミロック))

ハンズフリーで解錠できる

小さいお子様にとって、キーを取り出して鍵穴に差し込み、それを回して解錠する動作は決して簡単ではありません。 それに、やり方が正しくてもうまく開けられないこともあります。 スマートキーでしたら、鍵を鞄から出さなくてもドアに近づくだけで解錠できるモードもあるので、そもそも鍵をランドセルから出す動作は必要ありません。 つまり、鍵をランドセルのポケットに入れたままにしておけば、その存在自体をあまり気にしなくていいということです。オートロック機能が付いている

スマートキーに対応している玄関ドアは、帰宅時に玄関ドアを閉めてからほんの数秒で、2箇所の鍵が自動施錠されます。 この機能があれば、お子様が帰宅して鍵を開け、そのあと施錠しないまま家に入っても、オートロック機能が付いていれば安心ですよね。キーを落としても悪用されない

スマートキーは、スマホやタグキー、カードキー、リモコンキーをなくしても、本体をリセットするだけで使えなくなります。 従来のシリンダーキーやディンプルキーは、落とせばそのまま使われたりコピーされたりするリスクがありますが、スマートキーは本体側をリセットした瞬間、再設定しない限り各種キーでは解錠できなくなるのです。 タグキーはカバーやケースに入れると、一見、家の鍵には見えなくなる点もポイントです。 ただし、リモコンキーには非常時に使う手動キーが内蔵されているタイプがあり、これを落とすと錠前を交換しなくてはいけなくなるので注意しましょう。住宅用玄関ドアの寿命は20〜30年なので、古い家にお住まいの方は、防犯性アップをきっかけに玄関ドアリフォームすることをおすすめします。(引用:LIXIL|FamiLock(ファミロック))

玄関ドアに電気錠をつける場合は、どのタイプのキーをお子様に持たせるかを、じっくり検討することが大切です。過去の動画ではスマートキーにする前にぜひ知っておいてほしい特徴や注意点をさらに詳しく解説していますので、ぜひ併せてチェックしてください。

まとめ

小学生のお子様に鍵を持たせるタイミングはご家庭によって様々ですが、その際には、トラブルを未然に防ぐためにポイントを押さえることが重要になります。 また、万が一の時に備えて、玄関ドアのリフォームも併せて検討してみましょう。 過去の動画では、玄関ドアリフォームの費用について詳しく解説していますので、ぜひチェックしてください。

私たち「玄関ドアマイスター」は、昭和5年の創業以来建具一筋!窓・玄関ドアリフォームの施工件数全国1位をこれまで何度も獲得している直販会社です。どこにも負けない明瞭価格に、高品質な施工と対応、安心のアフターサービスの3点が揃っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

“全国1位多数獲得”の玄関ドアマイスターにお任せください

“玄関ドアマイスター”は、LIXIL主催コンテストで全国1位を6回、YKKap主催コンテストで全国1位を2回受賞しています。

工事は下請け会社に任せず、全て自社で行うことにこだわり、工事品質を高めてきました。

併せて、初めてのリフォームでもご安心いただけるホスピタリティも徹底重視し、多くの皆様にご相談いただいています。

YouTubeでは、今回取り上げた内容のように、窓や玄関のリフォームを失敗しないための方法やコツを定期的に更新していきます。

ぜひチャンネル登録をお願いします。

“玄関ドアマイスター”は、LIXIL主催コンテストで全国1位を6回、YKKap主催コンテストで全国1位を2回受賞しています。

工事は下請け会社に任せず、全て自社で行うことにこだわり、工事品質を高めてきました。

併せて、初めてのリフォームでもご安心いただけるホスピタリティも徹底重視し、多くの皆様にご相談いただいています。

YouTubeでは、今回取り上げた内容のように、窓や玄関のリフォームを失敗しないための方法やコツを定期的に更新していきます。

ぜひチャンネル登録をお願いします。