冬になると窓ガラスにびっしりと結露が発生して、困っています。何か効果的な対策はありませんか?

「窓の結露がひどい」とお悩みの方のために、“玄関ドアマイスター”が、窓の結露が発生する原因と放置するリスク、対策方法とその費用目安について詳しく解説します。

窓の結露対策をする時の注意点や、補助金・ガラス選びなど多くのお客様からいただく質問も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

窓の結露はなぜ発生するのか

>>>施工事例:【補助金チャンス!】先進的窓リノベ2025事業で「開け閉め2倍」の内窓を回避!たった1日で外窓+勝手口ドアを断熱交換して14.7万円の補助もらう方法

結露とは、空気中に含まれる水蒸気が、接触する物体の表面温度との差によって水滴となり現れる現象です。

古い窓は、室内で温められた空気が外気によって冷やされたガラスに触れて、結露が発生します。

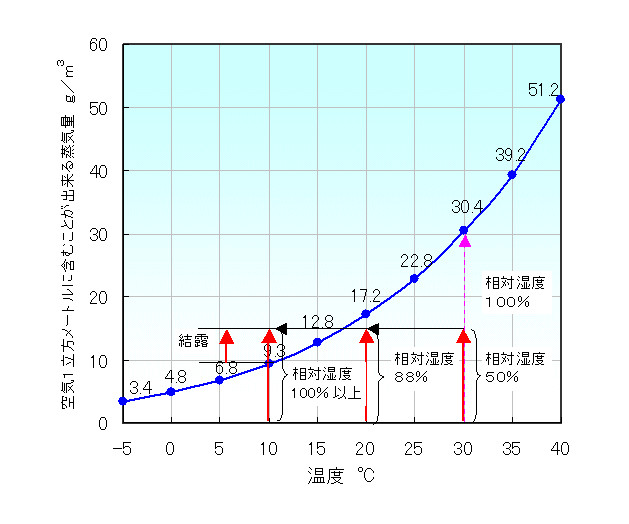

ここでキーワードとなるのが「飽和水蒸気量」と「相対湿度」です。

| 飽和水蒸気量 | 空気が抱え込める水蒸気量を指し、温度によってその量が異なる |

| 相対湿度 |

飽和水蒸気量に対し、空気中に実際どのくらいの水蒸気量が含まれているかの割合で、絶対湿度※とは異なり、その温度の飽和状態を示す。 |

※絶対湿度:空気1㎥あたりの実際の水蒸気量の割合

(引用:一般社団法人 日本建材・住宅設備産業会|相対湿度と温度)

室温20℃の場合、1㎥の空気には最大で17.2gの水蒸気を抱え込めますが、ガラスの表面温度が10℃(飽和位水蒸気量9.3g)まで下がると、抱え込めなくなった水蒸気が水分となって現れるという訳です。

17.2g(20℃の飽和水蒸気量)ー 9.3g(10℃の飽和水蒸気量)= 7.9g(結露となって現れる水分)

そのため、外が寒く室内を温める冬には、窓など温度の出入りが激しい場所に結露が発生します。

結露が発生する原因は、「空気の温度差」で、暖かい空気と冷たい空気の境界となる場所に発生します。そのため、結露を防ぐためには断熱仕様が欠かせません。

>>>豆知識:冬の寒さ対策は窓断熱がベスト|結露対策・節電もできる最強の断熱法

窓の結露を放置するリスク

>>>施工事例:【補助額149,000円】内窓より便利で補助額が大きい外窓交換とは?築30年以上の寒い家を改善

「窓の結露は水を拭き取ればいい」と思っている方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、結露の水分によって住んでいる人の健康や建物寿命、家計に影響を及ぼすリスクがあるので注意が必要です。

カビ・ダニの繁殖による健康被害

結露水を放置すると、窓周りに溜まったホコリや木枠、壁紙、フローリングなどにカビやダニが発生し、健康被害をもたらす可能性があります。

| 種類 | 繁殖条件 |

|---|---|

|

カビ |

|

|

ダニ |

|

カビやダニの死骸・フンは、アレルギー反応の原因物質で、シックハウス症候群※や喘息、アトピー性皮膚炎などを引き起こす可能性があるため、注意しましょう。

※シックハウス症候群:室内の空気環境悪化によって、皮膚・粘膜の刺激症状や頭痛、めまい、嘔気・嘔吐などの症状が一時的に現れ、その環境を離れると改善するもの

(参考:厚生労働省|科学的根拠に基づく シックハウス症候群に関する 相談マニュアル(改訂新版) )

カビとダニが好む環境条件には共通点が多く、「湿度・温度・栄養分」のうちのどれか1つでもなくすと、繁殖を抑えられます。

室温ムラによる健康被害

窓の結露がひどいということは、室内に外の寒さが入り込んでいるということです。

窓際の気温が下がると部屋・家の中で暖房が効いているところとそうでないところで室温ムラができます。

リビングと廊下、洗面脱衣室と浴室など、室温が10℃以上になる場所ではヒートショック※になりやすいのでご注意ください。

※ヒートショック:急激な室温変化によって、血圧が大きく変動して心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす症状

(引用:政府広報オンライン|交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意!)

高齢者におけるヒートショックが原因の浴室での死亡件数は、交通事故の約2倍とも言われています。

(参考:消費者庁|高齢者の事故に関するデータとアドバイス等)

高齢の方だけではなく若い方でも、血圧が高めの方や、心臓病・生活習慣病などの疑いがある方はヒートショックを発症するリスクがあります。

家の劣化

結露によって窓ガラスから木枠、壁紙、フローリングへと水分が伝わり湿気を帯びると、カビだけではなく、木材腐朽菌やシロアリが繁殖して、家の耐久性を低下させる可能性があります。

| 種類 | 繁殖条件 |

|---|---|

|

木材腐朽菌 |

|

|

シロアリ |

|

木材腐朽菌とシロアリの繁殖条件は、カビ・ダニの好む環境条件と共通しており、住宅の室温に加えて高い湿度が欠かせません。

木材腐朽菌が繁殖して柱や土台などの構造木部が軟化すると、シロアリが食べやすい状態になり、最終的に強度が低下します。

足元の冷えによるストレス

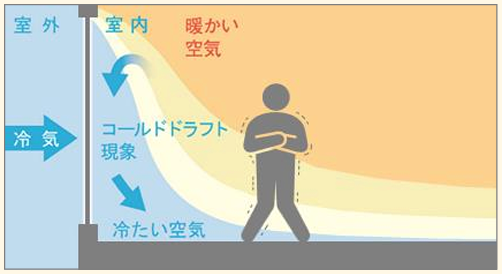

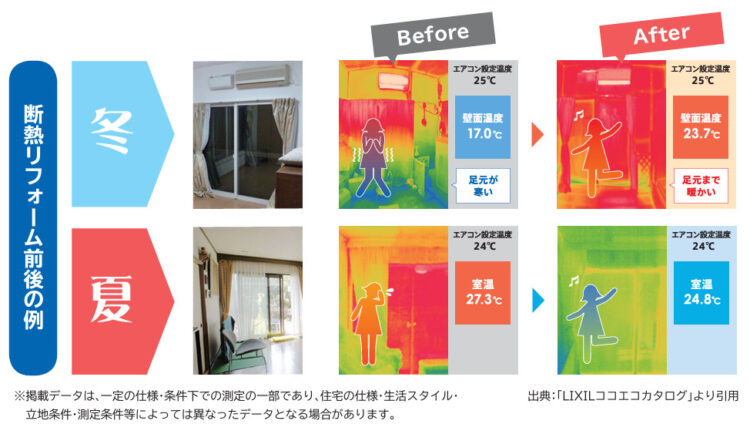

窓の断熱性が低いと、コールドドラフト※によって足元が冷えて、室温との温度差が広くなるほど、不快さやストレスを感じてしまいます。

※コールドドラフト:冷えたガラスに触れて温度が下がった空気が、下降気流によって足元に流れて溜まる現象

(引用:東京都環境局|東京ゼロエミ住宅実測事例集)

断熱性が低い窓は、コールドドラフトによる不快さに加えて、夏の暑さにもつながります。

(引用:国土交通省|なるほど省エネ住宅)

光熱費の増加

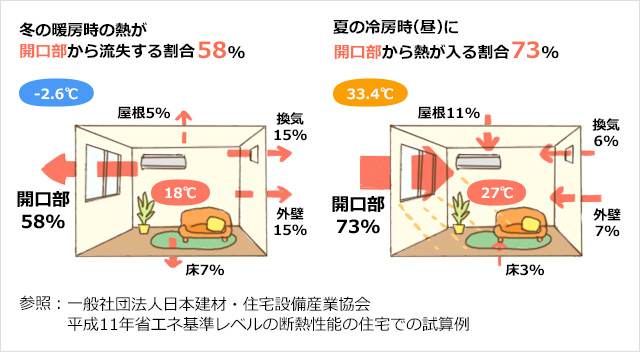

窓の断熱性が低いと、寒い冬・暑い夏の光熱費が増加します。

なぜなら、窓を含む開口部は家の中でも熱の出入りが多い場所であるためです。

(引用:資源エネルギー庁|省エネ住宅)

窓や玄関ドアなどを断熱リフォームすると、年間の光熱費が数万円単位で下がる可能性を期待できます。

(参考:国土交通省|なるほど省エネ住宅)

2025年は、窓・玄関ドアの断熱リフォームをするチャンスの年です。最高で200万円もの補助金を利用できる可能性があります。気になる方は今すぐ“玄関ドアリフォーム”までお問い合わせください。

窓の結露対策11選|効果と費用の目安

>>>施工事例:築30年以上の家におすすめ!雨戸付きの古い窓を「LIXILリプラス引違い窓」に交換した事例

窓の結露がひどい場合にそれを軽減する方法は、手軽に費用をかけずDIYでできる方法と、効果が大きい専門の施工会社に頼む方法があります。

それぞれ、費用目安と併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

部屋を換気する

窓の結露を軽減するためには、室内の湿度を下げる方法が有効です。

結露が気になったら、窓や自然給排口、部屋のドアを少し開けて換気してみましょう。

人が長時間いる部屋は呼気や汗で湿度が上がり、外気が乾燥していれば湿度が下がります。

ただし、雨天・曇天で外の湿度が高い場合は、換気してもあまり結露が軽減せず、真冬には寒い空気を取り込む点には注意が必要です。

| 費用目安 |

|---|

|

基本的には無料 |

室温を上げすぎない

結露を軽減する方法として、湿度を下げる以外に、室温と外気温の差を縮める方法もあります。

エアコンの設定温度を下げたり、ストーブを使う時間を短くしたりすると、室温が外気温に近づいて結露を軽減できます。

ただし、結露を全く防ぐためには外気温に近い室温、つまり寒いと感じる温度にしなくてはならず、暖房を控える方法は根本的な対策になりません。

ちなみに、国の定める適切な室温・相対湿度は以下の通りです。

| 室温 | 17℃以上28℃以下 |

| 相対湿度 | 40%以上70%以下 |

| 費用目安 |

|---|

|

基本的には無料 |

窓の近くに観葉植物・水槽を置かない

室内の湿度を下げても、窓の近くが多湿であれば結露は発生します。

そのため、結露の発生を抑えたい場合は、局部的に湿度を上げる観葉植物や水槽を窓から離しましょう。

ただし、この方法はあくまでも補助的な手段であり、大きな効果が得られない可能性があります。

| 費用目安 |

|---|

|

基本的には無料 |

除湿機を使う・加湿器の使用をやめる

室内の相対湿度を下げるために、除湿機を使ってみましょう。

乾燥する冬に加湿器を使う方は、それをやめてみるのもおすすめです。

ただし、置き型の除湿機には通気口・排気口があり、それを塞ぐと効果が下がり、部屋中の湿度を下げるためには空間中央の床に設置しなくてはいけません。

また、排水タンクの掃除を怠るとカビが増殖し、ニオイの原因になるのでご注意ください。

| 費用目安 |

|---|

|

除湿機購入(木造住宅10〜15畳用=8.0〜11.0ℓサイズ) 3〜7万円程度 |

ガラスに結露防止シート・断熱フィルムを貼る

流れ落ちるほど結露水が発生する場合は、結露防止シートや断熱フィルム、100均などで購入できるプチプチ(気泡緩衝材)、プラダン(プラスチック段ボール)を窓ガラス全面に貼る方法もあります。

これらの素材は、外気で冷えたガラスの表面に温められた室内の空気が触れにくくなるため、多少は結露防止が可能です。

ただし、窓ガラスからの視界が悪くなり、完全に結露を防ぐ方法ではありません。

古い窓サッシでは枠から結露水が垂れてきます。

そして、DIYで貼ったシートやフィルムは数週間から数ヶ月で剥がれるので、定期的なやりかえが必要です。

| 費用目安 |

|---|

|

市販のシート・フィルムをDIYで貼る 数百円から数千円 |

結露防止スプレーを使う

結露防止スプレーとは、窓ガラスに吹き付けると表面に薄い膜が形成され、結露の水分を吸収して垂れるのを防ぎます。

手軽にできてガラスからの視界が損なわれない点はメリットですが、結露を減らす方法ではない点にはご注意ください。

また、スプレーの効果は1ヶ月程度しか持続しません。

| 費用目安 |

|---|

|

スプレーの購入 千円から数千円 |

結露吸水(吸着)テープを貼る

結露吸水(吸着)テープとは、ガラスの下部に貼るテープで、垂れた結露水を吸い取り、周囲へ広がるのを防ぎます。

こちらも結露を根本的に減らしたりなくしたりする方法ではなく、テープが濡れたままの状態が続くと、カビの原因になり衛生的ではありません。

また、結露がひどいとテープだけでは水を吸収しきれず、周囲に流れ出る可能性があります。

| 費用目安 |

|---|

|

テープの購入 数百円から千円程度 |

薄めた食器用洗剤でガラスを拭く

20倍ほどに水で薄めた食器用洗剤でガラスを拭くと、結露を軽減できます。

なぜなら、食器用洗剤に含まれる界面活性剤※によって、水蒸気の表面張力が低下して窓ガラスの表面につく前に下に落ちるためです。

※界面活性剤:水になじむ性質と油に馴染む性質の両方を併せ持つ分子構造によって、本来混じり合わない物質を乳化できる物質

ただし、この方法はあくまでのガラス表面の結露を防止するだけであり、サッシのレールなどには水が溜まります。

また、効果は5日〜一週間程度で失われる点には注意が必要です。

| 費用目安 |

|---|

|

洗剤の購入 数百円程度 |

窓ガラスを交換する

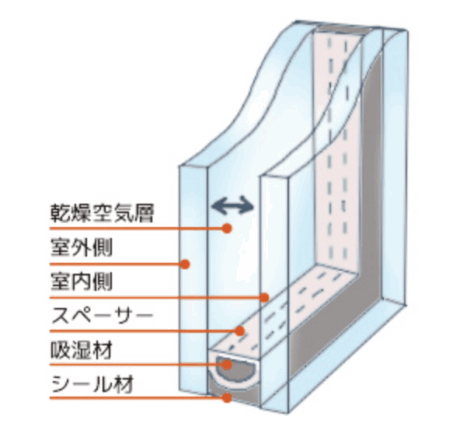

古い窓で単板ガラスが入っている場合は、断熱効果がある複層ガラスに交換しましょう。

複層ガラスとは、2枚以上のガラスの間の中空層によって高い断熱性を発揮するペアガラスやトリプルガラスを指します。

(引用:資源エネルギー庁|省エネ住宅)

中空層に乾燥空気が入っているか、さらに熱を通しにくいアンゴラガス※が入っているか、真空になっているかによって断熱効果が変わります。

※アンゴラガス:無色透明で無臭・無害のガスで、空気中にも含まれており、熱伝導率は酸素より低い

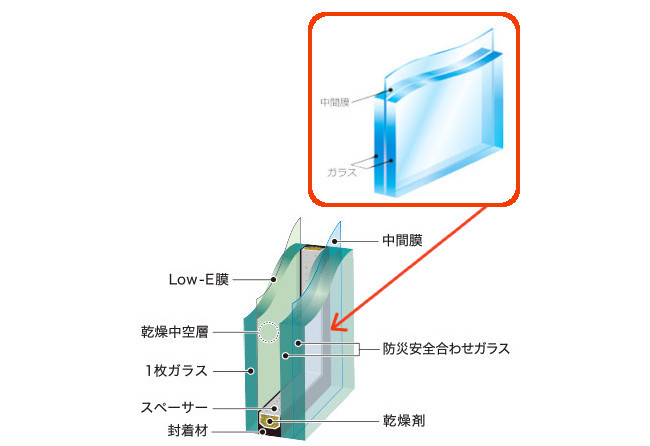

最近では、複層ガラスにLow-Eガラスを組み込んだタイプが人気です。

※Low-Eガラス:Low Emissivity(低放射)で熱の伝わりを抑える特殊金属膜をコーティングしたガラスで、通常のガラスよりも高い断熱・遮熱性能を発揮する

| 費用目安 |

|---|

|

単板ガラスからアルゴンガス入りLow-E複層ガラスへの交換 3〜8万円/枚(材料費・工事費) |

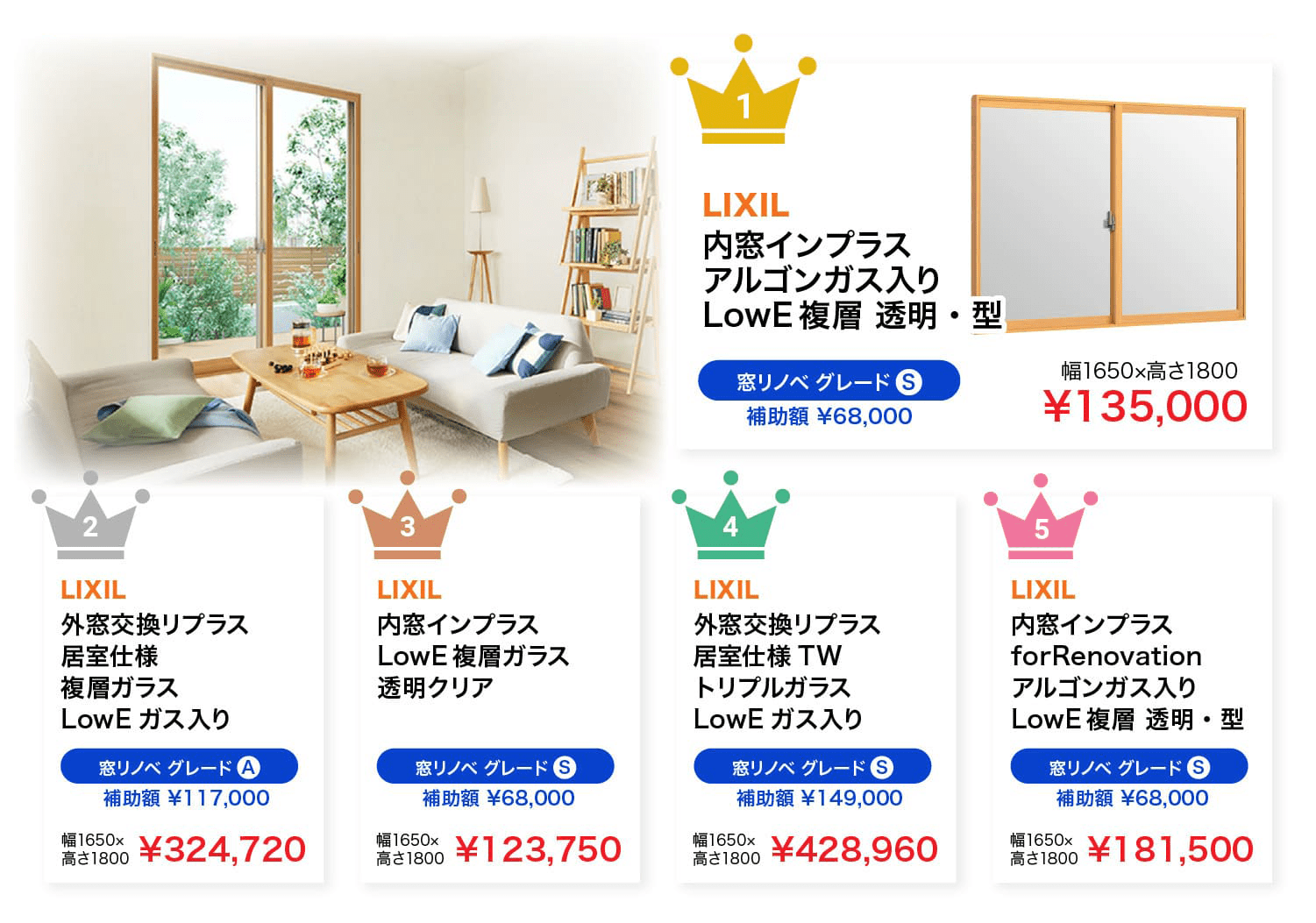

内窓を設置する

ガラス交換だけではサッシ枠からの熱の出入りを遮断できません。

そのため、外窓全体を覆うように内窓を設置する方法がおすすめです。

外窓と内窓の間にできる分厚い空気層により、高い断熱効果を発揮します。

ただし、外窓の気密性が低く外気が入り込むと、内窓との間の空気層が外気温と近くなり、内窓が結露する可能性があります。

そのため、内窓にも断熱複層ガラスを組み合わせるプランがおすすめです。

よく出入りしたり開け閉めしたりする窓を二重にすると、開閉や掃除の手間が2倍になる点にはご注意ください。

| 費用目安 |

|---|

|

内窓の設置(アルゴンガス入りLow-E複層ガラス仕様) 16〜18万円程度(材料費・工事費) |

※居室用・2枚引き違い・W1800H2000・LIXIL/インプラスの税込価格(2025年10月時点)

外窓を交換する

戸建住宅用の窓サッシは、20〜30年で寿命を迎えます。

そのため、既に築20年を超えている方は、外窓ごとの交換がおすすめです。

外窓リフォームはカバー工法が原則で、既存サッシ枠を残してその上から新しい枠を取り付けるため、窓周りの壁や床を解体・復旧する工事は必要ありません。

※窓のカバー工法については「LIXIL・リプラスとは|窓サッシのカバー工法についてメリット・デメリットと費用目安、後悔・失敗しないためのコツを解説」をご覧ください。

外窓を交換すると、結露だけではなく、開閉のやりにくさや防犯面での不安も全て解消できます。

| 費用目安 |

|---|

|

外窓の交換(アルゴンガス入りLow-E複層ガラス仕様) 35〜37万円程度(材料費・工事費) |

※居室用・2枚引き違い・W1800H2000・LIXIL/リプラスの税込価格(2025年10月時点)

“玄関ドアマイスター”は東京・千葉・茨城・埼玉・神奈川・栃木で年間500件を超える窓・玄関ドアのリフォームを手掛ける専門業者です。ホームページでは、内窓・窓リフォーム工事の費用が分かる「簡単見積もりシミュレーション」をご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

>>>氏名・住所・連絡先の入力不要【窓・内窓】の簡単見積もり

窓の結露対策をする時の注意点|戸建・賃貸・マンション

>>>施工事例:【リビング窓リフォーム】壊れた古い窓を1日で交換!LIXILリプラス&補助金でお得に

窓の結露対策をする際には、事前に知っておいていただきたい注意点があります。

また、一般的な戸建住宅と賃貸物件・マンションとでは進め方が異なりますので、ポイントを押さえておきましょう。

全ての住宅共通の注意点

住宅の形式や構造を問わず、窓の結露対策・断熱リフォームをする際には、以下の点に注意が必要です。

「ガラスだけ交換しても枠が結露する」

20年以上前に取り付けられたアルミ製窓サッシには、ほとんど断熱性がありません。

そのため、ガラスだけ断熱リフォームしてもサッシ枠の表面に結露が発生し、結局下がビショビショに濡れてしまいます。

そのため、ガラス交換は比較的新しい家で、既に断熱性の高いアルミ樹脂複合サッシや樹脂サッシ、木製サッシが入っている場合におすすめの方法です。

「古いサッシに複層ガラスを入れられない」

単板ガラスを組み合わせることが前提の古いサッシ枠に、重いペアガラスやトリプルガラスを入れると、開閉が重くなる可能性があります。

開閉しづらくなるだけではなく、戸車が破損したりサッシ枠が歪んだりする可能性があるのでご注意ください。

「一部の窓だけやっても結露は止まらない」

窓の断熱リフォームは、部屋単位もしくは家全体で一斉にやるのが原則です。

一部屋に複数の窓が付いている場合、その一部だけ断熱リフォームしても他の窓が結露するのは防げません。

なぜなら、一部の窓が断熱仕様になって結露が止まっても、その他手付かずの窓に熱の出入りが集中してしまうからです。

「予算に限りがあり、家にある全部の窓を一斉にリフォームできない」「どの窓からリフォームすべきか分からない」という方、“玄関ドアマイスター”の無料現地調査をご利用ください。優先順位を提案します。

賃貸物件の注意点

賃貸物件は、戸建住宅とマンションを問わず、借主が勝手に窓やガラスをいじると退去時に貸主とトラブルになる可能性があります。

- 窓サッシやガラスにシート・フィルム・テープを貼る

→「剥がした時に跡が残る可能性がある」 - 窓サッシやガラスを交換する

→「入居時と状態が変わり、原状復帰しなくてはいけない可能性がある」 - 内窓をつける

→「窓の木枠にキズがつき、原状復帰しなくてはいけない可能性がある」

窓やガラスの性能が上がる作業や軽微な作業であっても、必ず事前に貸主・オーナーや管理している不動産会社に相談して許可をもらうことが鉄則です。

また、オーナー(賃貸人)には、賃貸物件に必要な修繕をする義務が課せられているため、借主の故意による破損を除いて、オーナーの費用負担で窓をリフォームできる可能性があります。

(参考:民法第606条1項(賃貸人による修繕等))

マンション(区分所有)の注意点

マンションの窓(サッシ本体・ガラス・部品)は、専有部に含まれず共用部※になるのが原則です。

※国土交通省のマンション標準管理規約では、窓・玄関ドアとそれに付随するものは全て共用部としていますが、法的な強制力はないため、必ずマンションごとに定められている管理規約をご確認ください。

そのため、たとえ専有部の中にある窓でも、区分所有者の意思で自由に勝手にサッシやガラス、部品は交換できません。

ただし、2016(平成28)年にマンション標準管理規約が改定され、窓や玄関ドアを「防犯・防音・断熱」の目的でリフォームする場合、管理組合の承認を得ると戸別でも工事できるようになりました。

そのため、窓の結露でお困りの方は、まず管理組合に工事の要望を伝えましょう。

戸別の窓リフォームでも、共用部の改修になるため、工事費用が修繕積立金から支払われる可能性があります。

ただし、マンションには戸建住宅用のリフォーム用窓サッシは取り付けられず、位置によっては足場が必要です。

そのため、戸建住宅や低層アパートよりもリフォームにかかる費用が高くなる場合がありますので、気になる方は施工会社にご相談ください。

マンションで外窓の交換が難しい場合は、「内窓の設置」をご検討ください。内窓を取り付ける窓枠は専有部に含まれるため、管理組合への簡単な工事申請でリフォームできます。

>>>氏名・住所・連絡先の入力不要【窓・内窓】の簡単見積もり

窓の結露対策に関する“よくある質問”

>>>施工事例:手動シャッターがあるなら内窓は厳禁!外窓交換が正解な理由

ここでは、窓の結露対策について、多くのお客様からいただくご質問を紹介します。

Q.「遮熱カーテンは結露対策にならない?」

A.「厚手の遮熱カーテンを閉めると、窓とカーテンの間に結露が発生し、カビの原因になります。」

カーテンを閉めると、室内の暖かい空気が冷たいガラスに触れにくくなります。

しかし、カーテンの隙間から室内の空気が流れ込んで結露がひどくなり、カーテンそのものや窓枠にカビが発生しやすくなるので、あまりおすすめできません。

Q.「窓の周りにカビが生えたらどうすればいい?」

A.「カビは専用洗剤や漂白剤(ハイターなど)で一時的に薄くできますが、一度発生するとまた繁殖します。」

窓のパッキンや窓枠に黒カビが生えてしまったら、その部分に塩素系カビ取り剤などを吹きつけると、一時的に菌を取り除くことが可能です。

しかし、カビ菌は一度発生すると深くまで根を張るため、表面だけ取り除いてもすぐにまた繁殖します。

そのため、窓周りのカビ対策には抜本的な対策が必要です。

Q.「窓リフォームするならどんなガラスがおすすめ?」

A.「防犯性が高い『Low-E複層安全合わせガラス』を組み合わせたガラスがおすすめです。」

窓は、侵入犯(空き巣・強盗・泥棒)の侵入経路として最も狙われやすい場所です。

(参考:警察庁|住まいる防犯110番|手口で見る侵入犯の脅威)

そのため、窓を断熱リフォームする際には、防犯性にも着目しましょう。

安全合わせガラスとは、2枚のガラスの間に叩いても貫通しにくい特殊樹脂膜を挟み込んだガラスです。

この安全合わせガラスを含む「安全合わせ複層ガラス」は、高い断熱性と防犯性の両方を兼ね備えています。

(引用:一般社団法人板ガラス協会|防災安全合わせガラスとは?)

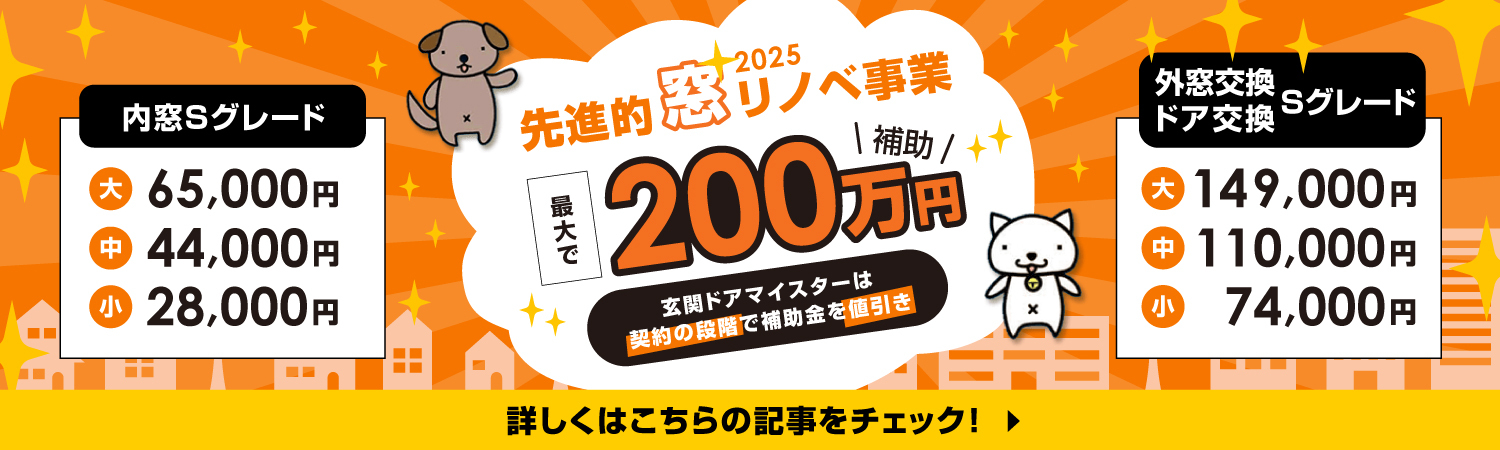

Q.「窓の結露対策で使える補助金はある?」

A.「2025年には、主に2つの窓断熱リフォームで使える補助金があります。」

おすすめの補助金は、全国対象の「先進的窓リノベ2025事業」と東京都内在住の方限定の「既存住宅における省エネ改修促進事業」です。

東京都内に家をお持ちの方でしたら、2つの補助金を併用できますので、ぜひこの機会にご活用ください。

全国対象「先進的窓リノベ2025事業」

| 補助額 |

【ガラス交換】5,000〜55,000円/ヶ所 【内窓】12,000〜106,000円/ヶ所 【外窓(カバー工法)】58,000〜220,000円/ヶ所 【ドア(カバー工法)】58,000〜220,000円/ヶ所 (補助上限額は200万円/世帯) ※工事の内容・サイズ・断熱性能グレードによって1カ所ごとの補助額は異なります。 |

|

対象期間 申請締め切り |

予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)に交付申請手続きすること |

※玄関ドアの交換:窓リフォームと同一契約の場合のみ対象

※勝手口ドアの交換:シリンダーレスタイプは窓とみなされて単体工事で対象だが、それ以外は窓リフォームと同一契約の場合のみ対象

>>>窓の豆知識:先進的窓リノベ2025事業|補助金の申込・工事はいつまで?対象要件と申請のコツを解説

「先進的窓リノベ事業」は、2025年度をもって終了となる可能性があり、申請期限まで残りわずかとなりました。そのため、既に窓・玄関ドアの断熱リフォームを検討している方は、お早めに施工会社にご相談ください。

東京都限定「既存住宅における省エネ改修促進事業」

| 補助額 |

【ガラス交換】2,000〜36,000円/ヶ所 【内窓】7,000〜53,000円/ヶ所 【外窓(カバー工法)】25,000〜110,000円/ヶ所 【ドア(カバー工法)】52,000〜110,000円/ヶ所 (補助上限額は130万円/世帯) ※工事の内容・サイズ・断熱性能グレードによって1カ所ごとの補助額は異なります。 |

|

対象期間 申請締め切り |

2026年3月31日までに事前申し込みすること |

(参考:クールネット・東京|(令和7年度)既存住宅における省エネ改修促進事業)

こちらは、玄関ドア単体のリフォームでも申請可能です。

>>>窓の豆知識:東京都の方限定!先進的窓リノベ2025事業とダブルでもらえる「既存住宅における省エネ改修促進事業」

“玄関ドアマイスター”の簡単見積もりシミュレーションでは、工事費・製品代の合計金額に加えて、補助金対象製品と補助額目安もご確認いただけます。

>>>補助額も分かる【内窓・窓】の簡単見積もりシミュレーション

東京・埼玉・千葉・茨城・神奈川・栃木・群馬にお住まいで、窓のリフォームや玄関ドアの交換を検討されている方は、是非お気軽にお問い合わせください。

インターネットでのお見積りやお問い合わせを不安に思う方も多いと思いますが、玄関ドアマイスターでは、お見積りやお問い合わせをいただいたお客様に勧誘や営業は決していたしません。お気軽にご利用ください。